联系我们

电话:0755-86168883

邮箱:egov@egovcloud.cn

地址:深圳市南山区高新南七道深圳国家工程实验室大楼A栋10楼整层

【创新网络系列研究之一】创新网络的初步研究

2014-06-20

随着经济全球化、信息技术和知识型社会的深入发展,不同组织之间的关系日益紧密,创新环境和创新活动愈来愈复杂,创新的难度和风险也大大加强。新技术的诞生往往需要多种互补性技术的同步发展,个别企业对此无能为力。因而需要掌握相关技术的不同企业和组织携手合作,共同致力于技术创新及开发,整体推动技术进步。企业、政府、高校/科研机构、金融机构及中介组织等异质主体构成的网络式创新模式合作成为必然。

一 创新网络的定义

“创新网络”概念直接来源于1991年创新研究领域的重要期刊Research Policy第20卷第6期关于创新者网络(networks of innovators)的研究专集。在该期的总结性论文中,著名学者弗里曼对创新网络进行了定义,他认为创新网络是应付系统性创新的一种基本制度安排,网络构架的主要连结机制是企业间的创新合作关系。随后,不同的学者给出了不同的定义。

国外部分学者将创新网络定义为一个系统,认为它是一个相对松散的、非正式的、嵌入性的、重新整合的相互联系系统,以便于学习和知识的交流;还有一些学者从功能出发,认为创新网络是由不同的创新参与者组成的协同群体,共同参加新产品的形成、开发、生产和销售过程,共同参与创新的开发与扩散。创新网络也可以是一种通过合并组织内外部的信息,获取规范化的系统知识、正式报告、软件以及缄默知识的工具。

在国内,我国学者又对创新网络给出了新的定义,有学者认为可以把创新网络划分为广义和狭义的,前者泛指那些与创新活动有关的一切关系以及由所有信息单元的总和,后者是指定位于市场和企业之间的一种契约安排,特指因创新和创新目标联系在一起的创新主体之间的竞合关系。还有学者认为,创新网络是指为特定创新目标而与多个合作伙伴(地方政府、院校)形成的相对稳定、正式或非正式的多种创新关系的总和,是各个独立组织为促进信息、知识和技术的流动和激发创意而建立的。

综合国内外的研究情况,我们可以将“创新网络”定义为:由多个企业及相关组织组成的,以产品或工艺创新及其产业化为目标,以知识共享为基础,以现代信息技术为支撑,松散耦合的动态开放新型技术创新合作组织,参与者在新产品的开发、生产和商业化过程中,共同参与创新活动,实现创新的开发与扩散。

二 创新网络的特性

创新网络内包含多个节点,根据这些节点间关系的发展,可以总结出创新网络的诸多演变特性,即竞合性、协同整合性、开放性、动态演化性等多种特点,构筑起了纵横交错的协同创新网络,这些共识对于建立创新型经济至关重要,其具体特性如下。

(1)创新网络的竞合性,创新主体是一种既竞争又合作的关系。主体间的合作大于竞争时,就会形成较高的耦合度,即集群主体相互适应性较高,有利于避免创新主体间的过度和恶性竞争,形成强大的整体合力应对和参与外部市场的竞争。

(2)创新网络的协同整合性,主体间(有意识和无意识地)交换信息和共享资源产生协同效应。

(3)创新网络的动态性。为适应创新环境的变化而整合、重组创新资源的能力,体现资源和能力会随外部环境变化而相应变化的本质。

(4)创新网络的开放性和稳定性。主要是指创新网络中对外部协作伙伴的影响力和被影响力。如网络成员不断地流入与流出网络,也在一定程度上反映了创新网络的外向性。一些高层次创新主体常常与全球网络相连接,这就要求创新网络具有开放性。

(5)创新网络的稀缺性或不可模仿性和难以替代性。创新网络一般是稀缺的,难以在要素市场上买到,只能缓慢地建构。并且,不同的跨组织网络,不会拥有同样的创新网络。因此,协同创新主体应该减少这种稀缺性。

(6)创新网络的互补性。集群主体通过价值链联结而形成创新网络,创新主体在创新网络中的功能虽各有不同,但具有互补性。一般认为,创新网络可以应对科技的长期性和市场的不确定性,因为创新的地理积聚和创新产出之间是正向互动关系,创新网络的成员组织和制度设计,应该综合考虑维持知识溢出及其溢出控制之间的平衡。

(7)创新网络的信息性或嵌入性,包括关系嵌入与结构嵌入,都说明了创新网络能给其作为组成部分的各个主体带来信息优势,进而带来更大的创新业绩。

(8)创新网络的包容性,其组成要素可以由供应链上的联盟、竟争对手(包括替代品生产)、院校、金融机构、政府等不同行业和部门的组织共同构成,包括不同主体间的正式和非正式两种形式。

三 创新网络的类型

最初,弗里曼依据创新视野将创新网络分为十种类型:合资企业和研究公司、联合研发协议、技术交流协议、技术因素推动的直接投资(少数持股)、技术许可证协议、技术分包、制造分工和供应商网络、研究协会或政府发起的联合研究项目、人工设计的创新网络(如为方便技术交流而设计的数据库及其增值网络)、非正式网络。

根据出发点的不同,可以把创新网络分为自生的创新网络和构建的创新网络。自生的创新网络不是靠故意的行为去创造,而是在不同组织之间进行经常的、令人满意的商业交易中或不同组织代表人物个人关系基础上自发形成的,这些社交活动也可能是基于家庭关系、空间距离或文化的相近而开展的。构建的创新网络是行为主体通过有意识的努力,在创新过程中形成的网络关系。

根据形式的不同,可以将创新网络划分为正式创新网络和非正式创新网络。非正式创新网络为企业和外部各行为主体之间基于非正式关系所形成的有意于创新的网络的总体,非正式关系主要指非契约或合同关系,非正式创新网络各行为主体之间所进行的活动要么没有契约安排,要么这些活动已超越了合同安排。相对而言,正式创新网络则以契约和合同安排为基础。

此外,根据网络结构的特点,可以将创新网络分为四种基本类型,分别是:内部创新网络、纵向创新网络、多目标之间的创新网络和随机创新网络。内部创新网络是指企业内部相关创新职能部门之间的协作关系;纵向网络,是由多个企业等组织在某价值链上组成的,这些组织由一个核心组织联结在一起,并由这个核心组织将创新资源进行集中配置;不同目标之间的网络代表了不同创新目标的一系列组织之间的联系;随机网络则是指不同的组织为了实现一个共同的创新目标,暂时组成的一个联合体,一旦创新目标实现,这种网络化结构也就解体了。

四 创新网络的应用

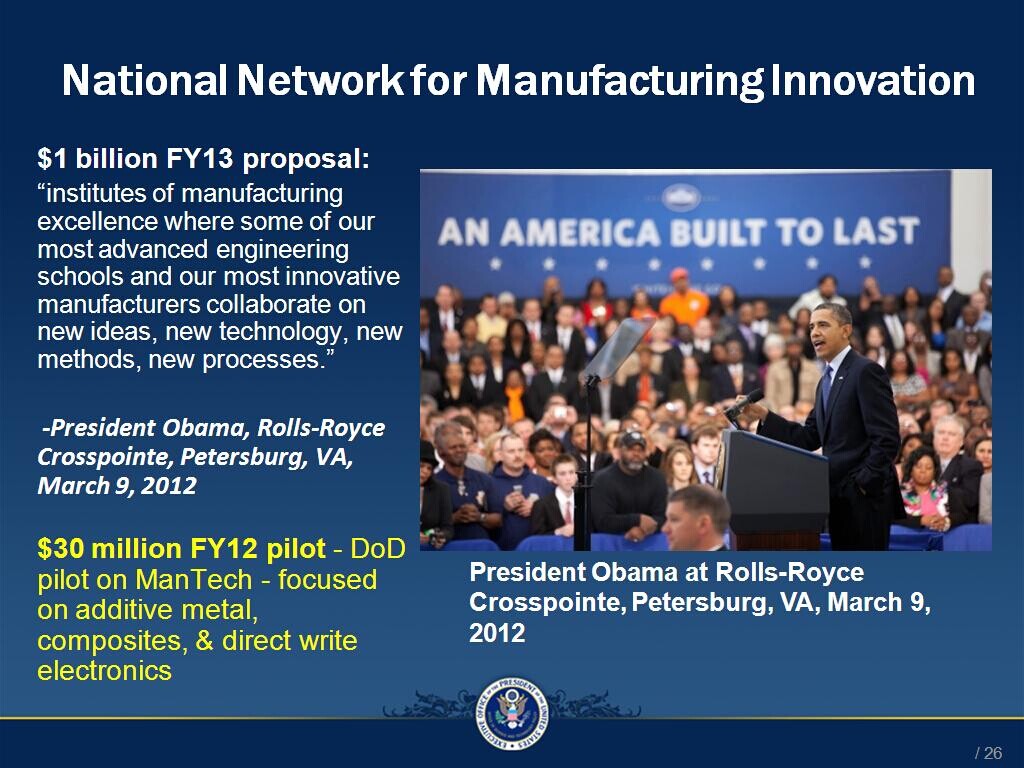

2011年2月,美国政府重磅推出美国创新战略;同年3月,奥巴马总统提出《美国制造业创新网络计划》;同年4月,美国白宫科技政策办公室出台“21世纪大挑战”计划;2013年1月,美国总统执行办公室、国家科学技术委员会和高端制造业国家项目办公室联合发布了《国家制造业创新网络初步设计》。美国创新网络计划通过集中产学研力量来推动美国先进制造业的创新发展,确保继续保持领导者地位。在该项计划的指导下,美国将建立15家制造业创新研究院,汇集企业、大学、社区学院,以及联邦、州和地方政府等相关机构,共同投资产业共性技术,加快制造业创新。

我国最早的创新网络当属中关村地区创新网络。1988年,为了促进高新技术产业发展,北京市划定以中关村为中心的方圆100平方公里区域,建立北京新技术产业开发实验区,1999年又设立中关村国家科技园区。当前,中关村已发展成为中国知识经济的发动机和中国高新技术产业园区的发源地,是全国高新技术产业迄今最发达的基地,也是最具规模的“中国科学城”。目前,我国的汽车和光电子等多个行业都形成了创新网络,通过调动各方面的力量,促进行业的技术创新和成果产出。

面向经济建设与社会发展需求,我国陆续建成了涵盖基础研究、技术开发与工程化、产业化等创新链各环节、多层次的创新基地,如国家重点实验室、国家工程(技术)研究中心、国家工程实验室、国家认定企业技术中心、国家高新技术产业化基地等创新基地,集成创新资源、攻克科技难关、转化科技成果、汇聚创新人才,有力地支撑了我国自主创新能力提升,为构建我国各行业领域的创新网络奠定了基础。

五 结语

网络是由节点和节点之间的关系组成,我国创新网络的节点已经基本建成,但节点间的上下游联系、横向联系不足,产学研用一体化机制尚未全面贯通,构建创新网络缺乏可持续的创新驱动力。当前,应积极探索有效构建节点关系的体制机制,以全面推动我国创新网络的建设。

下期内容预告:

【创新网络系列研究之二】美国制造业创新网络建设情况研究

全站搜索

全站搜索